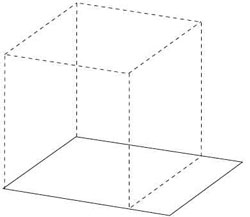

下図を参照に、制作範囲を明らかにする直線をひくこと。

手前

画用紙四つ切り(B3パネルに水貼りして台紙とする)

立体は、表現のために与えられた空間の一部をなんらかの材料を用いて占めるという行為であるといえます。材質で占められた部分(立体、量)と、残った空間(空間、隙間)との対比関係による構成が立体構成であるといえます。その意味で、立体構成は、イコール空間構成でもあります。量と空間の対比で表現するのであれば、その両方が等しく重要なのですが、量(その材質自体にこだわる場合もあります)の方へ着目した場合は立体構成と呼び、空間(この空間は、残された空間を指すの場合と、表現のステージとしての空間全体を指すの場合がある)の方に着目した場合は、空間構成と呼びます。

空間は、我々を常に取り囲んでいます。しかし、それ自体を観る(感じる)ことは少ない。ある種の自然環境や魅力的な建築空間の中にいる時、すぐれた彫刻や立体構成などを見る時などに、「空間自体」が感知されるのです。

この課題では、板段ボールを用いて、台紙上の指定された空間を観ることのできるものにします。段ボール自体は素材としての魅力に乏しいものです。それをいかに魅力的に見せるという発想ではなく、段ボールを有効に用いることで、美しい空間を演出することを目指してください。

受験の立体構成作品はナビの作例資料室で見るとよい。

物を見る時、その周りには、必ず「空間」があります。実際に操作できるのは、立体ー段ボールです。段ボールをどのように扱えば、その回りの「空間」に視線を誘導できるか考えること。